1. 年中行事

ー Annual event

日程の詳細は、お知らせをご確認ください。

- 1月

- ●初詣と護摩修行

(詳細は下記、初詣と護摩修行をご参照ください)

12月31日及び1~3日

- 3月

- ●春彼岸法要

(詳細は下記、彼岸法要(春・秋)をご参照ください)

春分の日

春分の日を中日として、その前後の三日を合わせた七日間を春彼岸といいます。

- 7月

- ●お棚経(おたなぎょう)

(詳細は下記、お棚経をご参照ください)

7月1日~8月10日

お盆の時期に住職が、各檀家様の御仏壇に飾られた精霊棚の御前にて読経供養します。

●境内大掃除

第3日曜日

- 8月

- ●施餓鬼法要(せがきほうよう)

(詳細は下記、施餓鬼法要をご参照ください)

16日

施餓鬼法要では、餓鬼道で苦しんでいる亡霊や冥土でさまよっている魂を分け隔てなく供養致します。

- 9月

- ●秋彼岸法要

(詳細は下記、彼岸法要(春・秋)をご参照ください)

秋分の日

秋分の日を中日として、その前後の三日を合わせた七日間を秋彼岸といいます。

- 11月

- ●境内大掃除

第3日曜日

- 12月

- ●除夜の鐘

31日

初詣と護摩修行

ー Hatsumōde and Goma Ritual

特別な薪を焚き、皆さまの願いを不動明王に届けるための大切な儀式です。新年の始まりに、一年間の家内安全、無病息災、商売繁盛、心願成就など、皆様の様々なお願い事を祈願いたします。

| 日時 | 12月31日(大晦日)23:00~1月1日(元旦)1:00 1月1日(元旦)~1月3日 9:00~15:00 |

| 場所 | 本堂 |

| ご案内 | 期間中、参拝されたみなさまに「甘茶」のお接待がございます。 ご参拝の折に、ぜひお立ち寄りください。 |

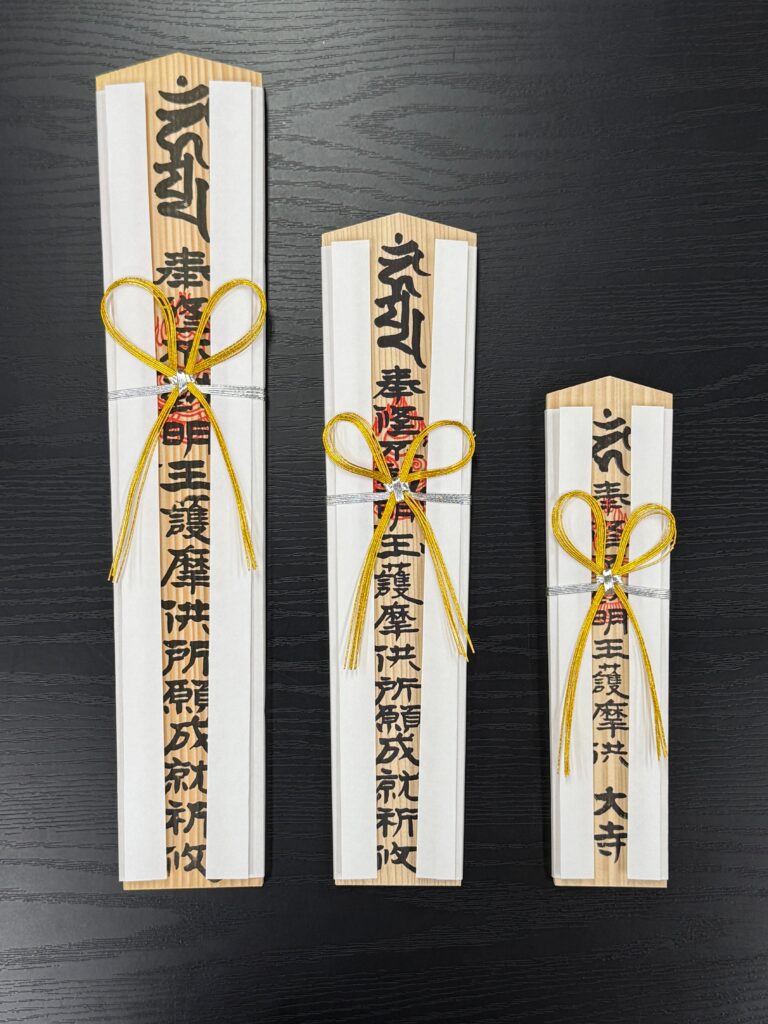

護摩札とは

護摩の炎は、「欲張りすぎ」「怒り」「迷い」などの願いの実現を妨げるものを焼き尽くし、願いを清めてくれます。

お導師様は、皆さまのお名前と願いが書かれた護摩札(ごまふだ)を護摩の炎にかざし、ご本尊様に祈りを捧げます。これにより、清められた願いと、不動明王の強いお力が護摩札に込められ、皆さまの願いを叶えるためのお守りとなります。

護摩札の種類

| 大(長さ46cm) | 7千円 |

| 中(長さ37cm) | 5千円 |

| 小(長さ27cm) | 3千円 |

| 車専用(長さ13.5cm) | 2千円 |

おまつり及びお納め

おまつりの仕方

目線より高い、静かで明るい場所にお祀り(おまつり)して下さい。リビングの棚の上や神棚など、毎日手を合わせられる場所がおすすめです。お札が汚れやすい場所や水回りなどは避けてください。

お納め方法

願いが成就されたとき、又は一年が経ったときは、境内の「納札所」へお納めください。お焚き上げ致します。

護摩札の申込方法

当日にお申し込み頂けますが、護摩札はお名前を入れ、ご祈祷後にお渡しするため、多少お時間がかかります。事前にお申込みいただくと、参詣時の受け取りがスムーズです。

護摩札をお申込みの方は、下記の必要項目をすべてお伝えいただくか、記載の上お申込み下さい。

■必要項目

1. お名前とフリガナ

2. 電話番号

3. 願い事(例:家内安全、商売繁盛、厄除開運など)

4. 護摩札の大きさ(大、中、小、車用)

TEL

TEL番号

0436-41-7666

FAX

FAX番号

0436-41-7640

彼岸法要(春・秋)

ー Higan Memorial Service (Spring and Autumn)

春分の日、秋分の日を中日として、その前後の三日を合わせた七日間を彼岸といいます。

お彼岸は、ご先祖様のおられるあの世(彼岸:ひがん)と、私たちが暮らすこの世(此岸:しがん)が最も通じやすい日とされています。 ご先祖様や故人様の冥福を祈り、感謝の気持ちを捧げることは、私たちが今を生きる力につながります。

春分の日、秋分の日それぞれ彼岸法要を行いますので、ぜひご参列ください。

| 日時 | 春分の日、秋分の日 13:00~(年によって変動はありません) |

| 場所 | 本堂 |

| ご案内 | ・檀家さまに限らず、どなたでもご参列いただけます。 ・出入りは自由です。 ・服装は普段着で結構です。 ・法要終了後には、皆様にお茶とお菓子をご用意しております。 |

塔婆供養のすすめ

この機会に、ご先祖様・故人様の「追善供養」として塔婆(とうば)を建立しましょう。塔婆供養はご先祖様・故人様の供養になるのはもちろん私たち自身の幸せとなって、必ず巡り巡って返ってきます。

私たちの日々の暮らしが、穏やかで満たされたものになることにもつながります。

塔婆は、家を継ぐ方に限らず、どなたでもお申込みいただけます。 ご家族・ご親族はもちろん、ご友人や生前親しくされていた方など、故人を供養したいというお気持ちがあれば、血縁関係にかかわらず誰でも塔婆を建立できます。

塔婆料:1本 3千円(供養料を含みます)

塔婆の申込方法

塔婆をご希望の方は、受取日の5日前までに、下記の必要項目をすべてお伝えいだだくか、記載の上お申し込み下さい。

■必要項目

1. 申込者のお名前とフリガナ

2. 住所・電話番号

3. 供養したい霊:○○家先祖代々、戒名、俗名(生前の名前)、水子の精霊など

TEL

TEL番号

0436-41-7666

FAX

FAX番号

0436-41-7640

塔婆の受取と建立

塔婆料のお支払いとお受取り

●法要に参列される方は当日、受付所にて塔婆料をお支払いください。法要終了後、塔婆をお渡しします。

●法要に参列されない方は、お寺に受け取りに来られた時、塔婆料をお支払いください。

塔婆の建立場所

●お受け取りになった塔婆は、ご自身のお墓に建ててください。

●お墓が遠方の方や、まだお墓がない方は、釋蔵院の「供養塔」に建てて下さい。

施餓鬼法要

ー Segaki Memorial Service

当山では、毎年8月16日13:00より、本堂にて施餓鬼法要を厳修いたします。施餓鬼法要(せがきほうよう)は、お盆の締めくくりとして行う大切な法要であり、特に新盆をお迎えになるご家庭にとっては、故人様の追善供養として重要な仏事となります。(新盆:49日忌を過ぎて初めて迎えるお盆)

この法要では、餓鬼道で苦しむ無縁仏に広く施しを行います。この功徳は、巡り巡って皆さまのご先祖様の供養につながりますので、極めて功徳の大きい法要となります。

参列について

参列者は主に、故人様の忌明け(四十九日)後、初めてのお盆を迎えられるご遺族様となります。

| 新盆の方 | ●当山の檀家様に限らず、新盆を迎えられる方はどなたでもご参列いただけます。 ●7月31日までにお申込み下さい。その際に、参列される方のお名前でお塔婆もお申込み下さい。 ●法要前に本堂横の受付所にて受付を済ませていただきます。受付時に粗品をお渡しいたします。 ●法要終了後にお受け取りになった塔婆は、ご自身のお墓にお建て下さい。お墓が遠方の方や、まだお墓のない方は、釋蔵院の「供養塔」にお建て下さい。 |

| 新盆以外の方 | ●塔婆を受取日の5日前までにお申し込みいただいた檀家様は、ご参列いただけます。 |

お布施について

塔婆料とは別途お布施を、施主様にお納め頂いております。

| 戒名の種類 | 灯明料及び仏具料 |

| 一般 | 3万5千円以上 |

| 院号 | 6万円以上 |

| 院号居士 | 8万5千円以上 |

※戒名の種類についてはお葬式ページの「戒名について」をご参照ください。

※釈蔵院でご案内するお布施の金額は、規約に基づき定められた金額です。詳細については、檀家規約と入檀のご案内ページの「規約」をご覧ください。

施餓鬼法要の申込方法

下記の必要事項をすべてお伝えいただくか、記載の上お申し込み下さい。施主様以外の方も参列する場合は、参列者のお名前で塔婆の申込もお願い致します。

塔婆料:1本 3千円

■必要項目

1. 申込者のお名前とフリガナ

2. 住所・電話番号

3. 故人様の戒名、俗名(生前の名前)

TEL

TEL番号

0436-41-7666

FAX

FAX番号

0436-41-7640

服装について

| 新盆の方 | 喪服でなくても結構ですが、黒や紺などの地味な服装でご参列ください。 (例)男性:半袖ワイシャツに黒ズボン/女性:黒の半袖ワンピースなど |

| 新盆以外の方 | 普段着で結構です。 |

お棚経

ー Tanagyō (Obon Home Sutra Service)

釋蔵院の僧侶が、檀家の方々の家にお伺いし、仏壇の前で読経供養致します。

| 戒名の種類 | お布施の金額 |

| 一般 | 3千円以上 |

| 院号 | 4千円以上 |

| 院号居士 | 5千円以上 |

※戒名の種類についてはお葬式ページの「戒名について」をご参照ください。

※釈蔵院でご案内するお布施の金額は、規約に基づき定められた金額です。詳細については、檀家規約と入檀のご案内ページの「規約」をご覧ください。

2. 写経会

ー Shakyō-kai (Sutra Copying Gathering)

ー 手を動かし、心を整える時間 ー

忙しい毎日から少し離れてみませんか?

静かな空間で筆をとり、一文字一文字写していくと、自然と心が落ち着いていきます。

手ぶらでお気軽にご参加ください。初心者の方も大歓迎です。

| 項目 | 内容 |

| 開催日時 | 毎月最後の土曜日 13:00より (所要時間 約2時間) |

| 場所 | 庫裏(くり) 全て椅子席 |

| 参加費 | 1千円 (写経用紙・お茶菓子含む) |

| 持ち物 | ・小筆(ない方はお貸しします) ・御朱印帳(なくても大丈夫です) |

| 内容 | 本堂でみんなで読経をしてから、写経となります。 写経を通じて心を整える修行です。上手下手は関係がありません。 心をこめて1文字1文字書くことが大切です。 なぞるタイプもあるので、初めての方でも安心してご参加ください。 |